![]()

DIXIE CHICKS "HOME" (SONY MUSIC) ★★★★★ うーむ。ディキシー・チックス3年振りの新作アルバムがこれか。多少の予備知識は持っていたけど、やっぱりうなっちゃいます。うーむ・・・。ともかく浪曲(ブルーグラス)出身のテキサス三人娘が前2作の演歌(カントリー)路線から本来の浪曲に戻ったのがこの新作アルバムだということです。もちろん売れに売れた(合計2000万枚位?)前2作の、まるで天馬空を行くが如き天衣無縫のキャピキャピ歌謡路線を期待していたわけではないんですけどね。うなってばかりじゃしょうがないから、ちゃんと聴いてみましょうか。そうするとやはりこれはもろ正統派ルーツの地味なアルバムというだけのものじゃないことがジワ~ッと分かって来る。まるでスルメみたいな作品。前作から時間をかけただけのことはありそう。歌詞を見ながらあと10回は聴く必要がある。というわけでレビューは「下」で改めてということで・・・。 ★★★★★ うーむ。ディキシー・チックス3年振りの新作アルバムがこれか。多少の予備知識は持っていたけど、やっぱりうなっちゃいます。うーむ・・・。ともかく浪曲(ブルーグラス)出身のテキサス三人娘が前2作の演歌(カントリー)路線から本来の浪曲に戻ったのがこの新作アルバムだということです。もちろん売れに売れた(合計2000万枚位?)前2作の、まるで天馬空を行くが如き天衣無縫のキャピキャピ歌謡路線を期待していたわけではないんですけどね。うなってばかりじゃしょうがないから、ちゃんと聴いてみましょうか。そうするとやはりこれはもろ正統派ルーツの地味なアルバムというだけのものじゃないことがジワ~ッと分かって来る。まるでスルメみたいな作品。前作から時間をかけただけのことはありそう。歌詞を見ながらあと10回は聴く必要がある。というわけでレビューは「下」で改めてということで・・・。 |

TOBY KEITH "UNLEASHED" (DREAMWORKS) ★★★★★ こちらはトビー・キースの最新作。この人の前作も悪くはなかったが、この新作に比べたら割とフツーのカントリー・アルバムでしかなかった。とにかく「9.11」にインスパイアされて書いた星条旗に忠誠を誓う愛国心むき出しの①が圧倒的に素晴らしい。愛国心に溢れながらもアメリカに向かって「アンクル・サム」と呼びかけるこの人の心のあり方にも感動します。愛国歌なのに曲想や歌い方がまるでバリー・マクガイアーの衝撃的な反戦歌「明日なき世界」(1965年のNo.1ヒット)みたいなのにもドキドキしちゃいます。他のどのトラックも①の勢いがみなぎっていて⑤では共演しているウィリー・ネルソンにまでトビーの勢いが乗り移っている感じ。こんなにかっこいいウィリーは聴いたことねえぞ。やっぱりカントリーはグラスルーツの愛国アンチャン&ネーチャンの音楽なのだ。いやあ素晴らしい。 (DREAMWORKS) ★★★★★ こちらはトビー・キースの最新作。この人の前作も悪くはなかったが、この新作に比べたら割とフツーのカントリー・アルバムでしかなかった。とにかく「9.11」にインスパイアされて書いた星条旗に忠誠を誓う愛国心むき出しの①が圧倒的に素晴らしい。愛国心に溢れながらもアメリカに向かって「アンクル・サム」と呼びかけるこの人の心のあり方にも感動します。愛国歌なのに曲想や歌い方がまるでバリー・マクガイアーの衝撃的な反戦歌「明日なき世界」(1965年のNo.1ヒット)みたいなのにもドキドキしちゃいます。他のどのトラックも①の勢いがみなぎっていて⑤では共演しているウィリー・ネルソンにまでトビーの勢いが乗り移っている感じ。こんなにかっこいいウィリーは聴いたことねえぞ。やっぱりカントリーはグラスルーツの愛国アンチャン&ネーチャンの音楽なのだ。いやあ素晴らしい。 |

AARON WATSON "SHUT UP AND DANCE" (SONET) ★★★★☆ 「わおーっ」と叫びたい。声は最高だわ、曲はかっこいいわ、バックはきまりまくってるわ・・・。全曲が自作か共作。録音はオースティン。ジョージ・ストレイト以来、カントリーはテキサスと決まっているのだ。ちょっと南へ車を飛ばせばメキシコというこの解放感がカントリーには不可欠なんだってつくづく思う。従ってウエスタン・スイングの④あたりの勢いは天下無敵。③のケイジャンも最高。前回のレビューで触れたRoger

Wallaceといい勝負。だからこのところジョージ・ストレイトがイマイチだとしても、こういう優れた後輩が続々と出て来ているから、あまり気にすることはないのです。だいたいカントリーは「芸術」などではなく「伝承芸能」なのですから。今年の収穫の1枚。 (SONET) ★★★★☆ 「わおーっ」と叫びたい。声は最高だわ、曲はかっこいいわ、バックはきまりまくってるわ・・・。全曲が自作か共作。録音はオースティン。ジョージ・ストレイト以来、カントリーはテキサスと決まっているのだ。ちょっと南へ車を飛ばせばメキシコというこの解放感がカントリーには不可欠なんだってつくづく思う。従ってウエスタン・スイングの④あたりの勢いは天下無敵。③のケイジャンも最高。前回のレビューで触れたRoger

Wallaceといい勝負。だからこのところジョージ・ストレイトがイマイチだとしても、こういう優れた後輩が続々と出て来ているから、あまり気にすることはないのです。だいたいカントリーは「芸術」などではなく「伝承芸能」なのですから。今年の収穫の1枚。 |

KELLY WILLIS "EASY" (RYKODISC) ★★★★☆ この人のアルバムは1枚持っておりますが、オルタナ系の人という先入見にわざわいされてちゃんと聴いてはいなかったように思う。しかしこの新作は傑作です。歌い方もしっかりとコブシをまわしたホンキー・トンク・スタイルで、もはやオルタナティヴ・カントリーというような中途半端な言い方で片付けることは出来ない。とりわけバンジョーを前面に押し出した快速調の④は名曲名唱そのもの。続くマンドリンとドブロが大活躍する⑤も実に気持がいい。⑥の裏声を効かせたド演歌スタイルのバラ-ドも見事。スティール・ギターののどかさも絶品でカントリー&ウエスタンという古い言い方をつい思い出してしまう。これぞ曲・歌・バックの三拍子揃った2002年を代表する名作のひとつと断言したい。 この人のアルバムは1枚持っておりますが、オルタナ系の人という先入見にわざわいされてちゃんと聴いてはいなかったように思う。しかしこの新作は傑作です。歌い方もしっかりとコブシをまわしたホンキー・トンク・スタイルで、もはやオルタナティヴ・カントリーというような中途半端な言い方で片付けることは出来ない。とりわけバンジョーを前面に押し出した快速調の④は名曲名唱そのもの。続くマンドリンとドブロが大活躍する⑤も実に気持がいい。⑥の裏声を効かせたド演歌スタイルのバラ-ドも見事。スティール・ギターののどかさも絶品でカントリー&ウエスタンという古い言い方をつい思い出してしまう。これぞ曲・歌・バックの三拍子揃った2002年を代表する名作のひとつと断言したい。 |

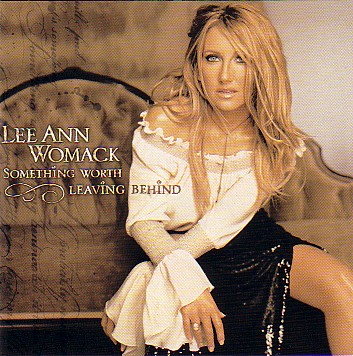

Lee Ann Womack "Someting Wrong Leaving Behind" (MCA NASHVILLE) ★★★★☆ いいですねえ、この人の声は。日本でこの人に当たる歌手を捜すとすると誰になるだろうか?

かなり考え込んでしまいますが、声の強さやかすれ具合から藤圭子あたりが妥当だろうと思う。八代亜紀と言う人もいそうですが(当方八代亜紀の発音の悪さが嫌いなのですが)、確かに外れてはいない。要するにこの人はアメリカを代表する大歌手のひとりだということです。伊達に何100万枚も売れてるわけじゃないのだ。でこの2年振りの新作ですが、前作に比べると曲の出来で少し落ちるかもしれない。しかしいまやリーバと並ぶとも言える歌のパワーは全開で、聴いているだけで体に力がみなぎって来る。まさにアメリカ演歌界の実力者ならではの力作です。 (MCA NASHVILLE) ★★★★☆ いいですねえ、この人の声は。日本でこの人に当たる歌手を捜すとすると誰になるだろうか?

かなり考え込んでしまいますが、声の強さやかすれ具合から藤圭子あたりが妥当だろうと思う。八代亜紀と言う人もいそうですが(当方八代亜紀の発音の悪さが嫌いなのですが)、確かに外れてはいない。要するにこの人はアメリカを代表する大歌手のひとりだということです。伊達に何100万枚も売れてるわけじゃないのだ。でこの2年振りの新作ですが、前作に比べると曲の出来で少し落ちるかもしれない。しかしいまやリーバと並ぶとも言える歌のパワーは全開で、聴いているだけで体に力がみなぎって来る。まさにアメリカ演歌界の実力者ならではの力作です。 |

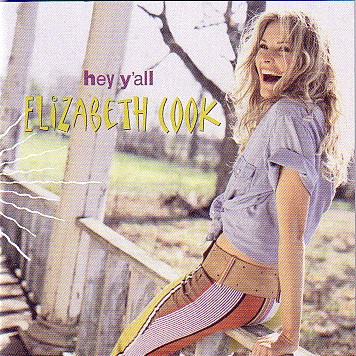

ELIZABETH COOK "HEY Y'ALL" (WARNER BROS) ★★★★ 当方始めて聴く人ですが、これがセカンドになるのかな? とにかく楽しさいっぱいテンコ盛り。なんだか60年代のタミー・ウィネットを聴いてるみたいな気がして来る。ここまで明るくハッピーなオールド・ファッションドな曲想で押しまくるカントリー・アルバムは聴いたことがない。⑥なんか一瞬シーカーズのあの不滅の名曲「ジョージー・ガール」(1966)が始まるとかと思った。ちょっと舌足らずで鼻にかかった発声も曲想にぴったんこで、日本で言うと「つじあやの」に当たる?

一曲を除いてあとは自作か共作。いやあ、いまのカントリーは本当に面白い。最高だ。60年代を別にするとこれだけ音楽的創造力が噴出した時代も稀だろう。しかしこのアルバム、ここまで明るくていいのかね。 ★★★★ 当方始めて聴く人ですが、これがセカンドになるのかな? とにかく楽しさいっぱいテンコ盛り。なんだか60年代のタミー・ウィネットを聴いてるみたいな気がして来る。ここまで明るくハッピーなオールド・ファッションドな曲想で押しまくるカントリー・アルバムは聴いたことがない。⑥なんか一瞬シーカーズのあの不滅の名曲「ジョージー・ガール」(1966)が始まるとかと思った。ちょっと舌足らずで鼻にかかった発声も曲想にぴったんこで、日本で言うと「つじあやの」に当たる?

一曲を除いてあとは自作か共作。いやあ、いまのカントリーは本当に面白い。最高だ。60年代を別にするとこれだけ音楽的創造力が噴出した時代も稀だろう。しかしこのアルバム、ここまで明るくていいのかね。 |

LUCINDA WILLIAMS "ESSENCE" (LOST HIGHWAY) (P)2001 ★★★★★ もちろんこれはカントリー以外のフィールドでも高い評価を得た昨年の傑作。遅まきながら最近やっとゲットしたので、ついでにここで触れさせていただきます。なんで出た時に買わなかったのかと言うと、これはロックかフォーク、あるいはオルタナ・カントリーのアルバムだろうと思ったからです。つまんないことにこだわるつまらん男だねオレも。しかしVETさんのサイトでもとり上げられてるし、こりゃやっぱり聴かないわけには行くまいと思ったわけです。でどうだったかと言うと、もうこれは涙の名作。このひとつ前のアルバムにあまり感心しなかったこともゲットが遅れた理由ですが、これはAllison

MoorerやTift Merrittの新作にも劣らぬ、いまのアメリカを代表する大名盤でした。 (P)2001 ★★★★★ もちろんこれはカントリー以外のフィールドでも高い評価を得た昨年の傑作。遅まきながら最近やっとゲットしたので、ついでにここで触れさせていただきます。なんで出た時に買わなかったのかと言うと、これはロックかフォーク、あるいはオルタナ・カントリーのアルバムだろうと思ったからです。つまんないことにこだわるつまらん男だねオレも。しかしVETさんのサイトでもとり上げられてるし、こりゃやっぱり聴かないわけには行くまいと思ったわけです。でどうだったかと言うと、もうこれは涙の名作。このひとつ前のアルバムにあまり感心しなかったこともゲットが遅れた理由ですが、これはAllison

MoorerやTift Merrittの新作にも劣らぬ、いまのアメリカを代表する大名盤でした。 |

◇奇跡の名盤DIXIE CHICKS "HOME"のこと  ◆今回は1ヶ月ちょっとで更新出来ました。やっぱり毎年後半に強力盤がドーンと出て来るということだったんですね。なにしろ新参者でよく知りませんで・・・。しかしディキシー・チックスの「HOME」には本当に驚かされた。ここまでコアにブルーグラスできめてこようとはね。しかもメロディとハーモニーのいずれにおいても最近のアリソン・クラウス、アリソン・ブラウン、ロンダ・ビンセント、ドリー・パートンなどよりもオーセンティックな感じが強い。オーセンティックと言っても昔のビル・モンローやフラット&スクラッグスみたいにバリバリの名人芸を聴かせるというわけではなく、もっと静的でフォーク的でどちらかと言うとギリアン・ウェルチに近いと言えるかもしれない。しかしギリアン・ウェルチの静かな歌と、コブシを効かせまくったナタリーのダイナミックでコテコテの歌とは全然違うから、受ける印象もかなり異なります。 ◆われわれ日本人には(特に当方如き新参者には)カントリーもブルーグラスも体にしみついていないから、中西部や南部のアメリカ人のようにはディキシー・チックスの狙いとするところがすぐに分かるというわけには行かない。「だったらそんなの聴くのやめたら、日本人なら浪曲や演歌を聴いていれば充分なんじゃない?」と言われそうですが(もちろんそれはそれで聴きますけど)、もちろんやめるわけには行かない。しかしわれわれがいいと思う曲(例えばアイリッシュ系の⑦なんか本当に素晴らしいと思う)と彼らが思うそれとは違うんだろうな。多分アメリカのラジオでは①や②あたりが既にヘビー・ローテーションになっていて、またたく間に全米No.1になったりするんだろうな。一聴ポップじゃなくても、これも軽く1000万枚以上売れるんだろうな。 ◆多分ナタリー・メインズの声は中西部や南部のアメリカ人にとってはわれわれにとっての若き日の美空ひばりの声と同じようなもので、彼らのDNAが即座に反応するような声なんだと思う。でそう思って聴くと、確かにそのように聴こえて来る。リー・アン・ウーマックは今回も多分300万枚ぐらいだろうから、その声の訴求力はナタリーより普遍的ではないということなんだと思う。以前から不思議に思っていたことですが、ナタリーの声はいつも徹底的にデッドに収録されております。これは若き日の美空ひばりと同じことなんだということが分かって来た。ナタリーの声にエコーを効かせたりしたら、もうそれはナタリーの声ではないということなんだと思う。ナタリーの声がそれだけ彼らにとっては生きるということに密着した必須で不可侵なものなんだという気がする。 ◆このアルバムについての一般的な話はこれくらいにして内容に入って行くことにします。まず前2作とはプロデューサーが代っていて、今回制作に当たったのはディキシー・チックス自身とナタリーのお父さんのLloyd Mains。つまりほとんどセルフ・プロデュース。当方ジャケットの印象からしてこれはビートルズでいうと「ラバー・ソウル」に当たるアルバムと言えるのではないかと思ったものです。ビートルズの場合もそれまで(「ヘルプ」まで)はジョージ・マーティンのプロデュースだったのが「ラバー・ソウル」に至って音楽的にも完全に自立したと思っておりますが、今回のディキシー・チックスについても同じことが言えそうです。音楽的にも歌詞の内容からも外面的なヒット狙いといった要素がほとんど見られない。それどころか、よくもまあここまでスポンテイニアスで内省的な音楽と歌詞で統一させることが出来たもんだと感心するほかなし。 ◆①が始まった途端に「ディキシー・チックスの新しい世界」が一挙にひらけます。ビートルズで言うと「ドライブ・マイ・カー」ですね。いや実際に曲まで似ている。サビがメッチャ美しい。②の内省の世界はもちろん「ノルウェーの森」。嘘だと思ったら聴いてみたらいい。しかし知らなかったね、彼女たちがビートルズ・ファンだったとは(もちろんこれは当方のかなり勝手な想像です)。この外面的なポップさを完全に削ぎ落とした2曲はしかしそれ故に大ヒットしそうな予感ヒッシヒシ。③ではもっと凄まじい最近のアメリカの「神話的世界」が歌われていて、ほとんどこれはベトナムで死んだ全てのアメリカ人兵士たちへのレクイエムと言えます。日本で言えば「九段の母」や「岸壁の母」といった浪曲師たちによって歌い継がれて来たような世界です。当方の「ブルーグラス=浪曲」説(?)はここでもはっきりと証明されています。へへ(^^)。この③はその内容故にスーパー級のヒットになってしまう可能性大。④では少し明るくなるが、基本的にはやはり暗い。⑤はマイナー系ながら快速調のブルーグラス。マーティーのフィドルとエミリーのバンジョーが素晴らしい。⑥は"A HOME"というタイトルでこれがタイトル・チューンと言えます。これも暗い。しかしコーラスの奇跡的なまでの美しさにはビートルズも真っ青だね、これは。 ◆そして⑦がアイリッシュ系のナンバーで笛も含めて最高。極上品。暗さの中の光明のような名曲。⑧はラブ・バラードですが、なんと暗くかつ真実に満ちた曲だろう。コーラスの美しさは言葉では言い表わせない。この世で最も美しい夜明けに立ち合ったような感動を与えられる。ブライアン・ウィルソンも脱帽だ、こりゃ。⑨はやはりマイナー系の快速ブルーグラス。⑩は当アルバム唯一のインスト・ブルーグラス。ギターもマンドリンも実に美しい。⑪はアメリカの子供たちに向かって無事で健やかな成長と人生を祈るような歌です。ナタリーの歌でこれをやられたらすべてのアメリカ人が泣いてしまうんじゃないかとさえ思う。マーティーの弾くヴィオラがまた天使の羽のようだ。⑫はアルバムをしめくくるに相応しい「孤独な世界帝国アメリカ」への賛歌といった趣きの歌。歌い出しのナタリーの低い声が絶品中の絶品。曲の流れがいっとき途切れる瞬間の美しさは比類がない。この世にこんなにも美しい曲がありうることが信じられないような気分になる。アウトロの弦楽合奏はほとんどサミュエル・バーバー級(あるいは「エリナー・リグビー」級?)。というわけで聴き終わったあとはほとんど茫然自失してしまいます。なんだかシューベルトの「白鳥の歌」の最高の演奏を聴いたあとみたいな気分です。しばらくは立ち上がることが出来ないほどです。 ◇(ここまで記したのが9月3日ですが、まったく突然に右目が網膜剥離という病気にかかってしまいまして9月4日から21日まで入院生活を余儀なくされました。本格的な手術も入院も生まれて初めての経験でしたが、副担当の若い女医さんは当方好みの個性的な美人だわ、看護婦さんたちは揃いも揃ってみんな親切で優しいわで、はっきり言いまして天国のような入院生活でありました。だいたい社会人になってからこれだけ長期の休暇をいただいたのも始めてのことで、やはり生物である人間には休養も必要なんだってことを痛感しました。村上春樹ひさびさの長編『海辺のカフカ』もちょうどいいタイミングで出ましたので、片目(左目)だけではありますがじっくりと読むことが出来ました。しかし期待したほどには面白くなかった。前作の短編集『神の子どもたちはみな踊る』のほうがずっと面白かったように思う。ともかく、21日に無事退院いたしました。とはいえ、網膜がしっかりくっ付くまでのあいだ片目(左目)だけの生活になるのがちょっとつらいところです。しかし出来うるかぎり更新につとめます。是非ご期待下さい。というわけで書きかけのディキシー・チックスに戻ります。因みに言っておきますと、当方がディキシー・チックスと書いてディクシー・チックスとしないのは「ディクシー」という日本語がないからです。しかし「ディキシー」という日本語表記ならかなり昔からあります。発音だけで日本語表記を決めるというやり方は感心しない。) ◆とにかくもの凄い名盤が出たものです。そしてこれこそ音楽による「21世紀開幕宣言」だと言っても恐らく間違いない。ユーミンをはじめとする日本勢がもたもたしてるもんだから、音楽でもアメリカに先を越されてしまったというところです。しかしそれがこれだけ暗く重い真実に満ちた音楽である以上、これはもうどうしようもないことだったんだと思うしかない(やっぱりアメリカは孤独で偉大な世界帝国なのだ。かつての大日本帝国がそうであったように・・・)。何よりもベトナム戦争のアメリカにとっての「悲劇性」というものを③ほどに深く表現しえた音楽は前代未聞だろう。そしてそれをひとつの建国神話のような神話的世界として表現しえていることが実はアメリカの本当の強さであり偉大さなんだと思う。軍事力や経済力が国家とその社会の力ではないのだ。それを構成するグラスルーツの人々の、いかに悲惨で「正義」のないものであろうと、それ(真実)に立ち向かう精神の力こそが国家の力なのだ(そろそろわれわれも世の中には「正義」などよりも切実に重い「真実」というものがあることを学ばなければならない。そして本当に優れた音楽は「正義」などを歌ったりはしない。それはいつも「真実」だけを歌う)。 ◆無知蒙昧で馬鹿まる出しの反米世論を煽る日本の阿呆どもやマスコミも少しはアメリカに学ぶべきなのだ。そしてそのアメリカの最も真実の部分を先導するこのアメリカの若き女浪曲師(=女演歌師)たちの音楽に、えりを正して聴き入るべきなのだ。そしてこれだけ暗い真実に満ちたアルバムが、発売と同時に全米チャートNo.1になってしまうというアメリカの「国柄」というものを知るべきなのだ。(こういったようなことは、ブルーグラスやカントリーをアメリカの浪曲・演歌として聴くのでないと分かりにくいことなのかもしれない)。 ◆この奇跡的なアルバムについてはまた改めて触れる機会もあろうかと思います。書き残したことはまだ山ほどありそうですが、この小文はいちおうこれで終りとさせていただきます。 【2002/09/23 CR生】 |

| COUNTRY REVIEW(2)ヘ |